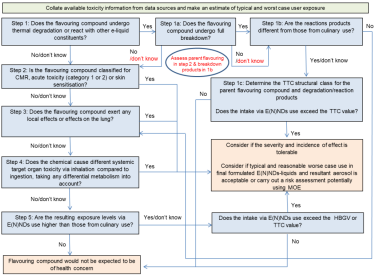

本期为您介绍该框架的评估步骤及要求,供利益相关方对产品成分表中物质风险性进行识别与评估。

步骤1a:评估调味化合物是否完全分解。预计不同的调味化合物会发生热降解或与电子烟液的其他成分发生不同程度的反应。如果没有发生100%分解,则还需要评估母调味化合物的毒性以及分解产物。

步骤1b:评估抽吸时反应产物与烹饪时产物是否不同。据报,在酸性或碱性条件下,PG可以与食品调味品反应生成新化合物。因此,如果在电子烟中使用调味化合物会生成降解产物(热降解或其他降解),则应检索有关它们是否有在食用香料评估时形成的信息,应尽可能获得各途径的系统暴露估计值。

步骤1c:确定调味化合物和降解/反应产物的TTC结构类别并判断使用电子烟时的摄入量是否超过TTC值。毒理学关注阈值(TTC)方法使用化学品的一般暴露水平,低于该水平,它们造成不良健康影响的可能性很低。

步骤2:评估调味化合物是否被归类为致癌性/致突变性/生殖与发育毒性(CMR)、急性毒性(1类或2类)或皮肤致敏性。

步骤3:评估调味化合物是否通过吸入引发如呼吸道刺激、睫状体脱落、粘液增厚等局部效应或对肺部产生影响。通过局部细胞毒性作用引起呼吸道刺激的物质被归类为STOT SE 3类。根据引起毒性所需的剂量水平,导致呼吸道腐蚀的物质被归类为STOT SE 1类或2类。RD50值与观察到有害效应的最低水平(LOAEL)密切相关,是人类感觉刺激的标准衡量标准,0.03xRD50可能被认为是人类的刺激阈值。据认为,如果RD50小于1000 ppm,许多在电子烟液体中发现的调味品将被视为“中度”刺激物。如果调味化合物已被归类为特定的靶器官毒性,则应记录在案。

步骤4:考虑到任何不同的代谢情况,评估吸入与摄入化学品是否会导致影响全身的不同靶器官毒性。如果通过口服暴露途径观察到全身毒性,则必须确定吸入是否也会产生毒性作用。应整理吸收、代谢、分布和排泄(ADME)等动力学数据,以评估吸入和口服暴露后,化学品和/或代谢物是否可能进入体循环,以及达到何种水平。尤其重要的是要了解调味化合物的代谢,因为首过代谢可能发生在摄入后,而吸入后不会发生。在某些情况下,这可能会导致吸入后不会出现反应性代谢物。相反,新陈代谢可能会使调味化合物失活,因此通过吸入接触可能会导致更大的全身毒性。与重复剂量毒性相关的信息也可以从其他终点的数据、口服研究的路线间推断、结构类似物和物理化学性质中获得。通过反复暴露,也可以使用读数以预测靶器官毒性。

步骤5:评估通过电子烟使用产生的接触水平是否高于烹饪使用产生的接触水平。如果接触量与烹饪时的接触量相似或低于烹饪时的接触量,则该调味化合物预计不会对健康造成影响。

步骤2:应评估具有CMR或急性毒性(1类或2类)或皮肤敏感性(1类)协调欧洲分类的调味化合物是否适合在电子烟液中使用。应考虑影响的严重程度和发生率。应进行风险评估,可能使用暴露限值(MOE)方法。根据作用机理(MOA)和其他相关毒理学信息,如果IARC将调味化合物归类为致癌物质,则还应考虑其在电子烟液中的适用性。如果上述其他数据来源或基于证据权重和专家判断的其他可用证据表明调味化合物可能产生CMR、急性毒性或皮肤过敏,则应考虑对化合物进行风险评估。如果调味化合物未被归类为CMR、急性毒素或皮肤过敏剂,则应考虑对肺部的局部影响(步骤3)。

步骤3:对于皮肤或呼吸敏感性、呼吸刺激性或以肺为靶器官的STOT RE,应考虑对其在电子烟液体中的适用性进行统一欧洲分类的调味化合物。应考虑影响的严重程度和发生率。应进行风险评估,可能使用MOE方法。根据MOA和其他相关信息,如果调味化合物在基于呼吸敏感性的候选名单上,也应考虑其在电子烟液中的适用性。如果其他数据表明调味化合物可能会产生呼吸道致敏作用,则根据证据权重和专家判断,化合物也可能是不可取的。对于致敏效应,可以使用人类无预期致敏诱导水平(NESLS)确定一个阈值,低于该阈值,致敏风险将非常低。如果调味化合物不会对肺部产生局部影响,则应根据第4步评估吸入和摄入的全身影响,并考虑不同的代谢。

步骤4:重复剂量毒性潜力应与其他终点的数据一起用于证据权重判断。如果食用调味化合物通过吸入与摄入产生不同的毒性,应考虑影响的严重程度和发生率。应进行风险评估,可能使用MOE方法。如果食用调味化合物通过吸入产生的毒性与摄入的毒性相似,则应在第5步考虑通过使用电子烟产生的暴露水平。

步骤5:如果使用电子烟的暴露水平高于烹饪使用的暴露水平,则应将暴露水平与相关健康指导值(HBGV)或TTC值进行比较。应评估那些超过其适当HBGV/TTC值的化合物在电子烟液体中的适用性。那些不超过HBGV/TTC值的病毒不会引起健康问题。如果通过电子烟使用的暴露水平与烹饪使用的暴露水平相似或更低,则该调味化合物预计不会对使用者造成健康问题。对旁观者风险的评估需要对接触情况进行适当的估计,以便与HBGV/TTC进行比较。

原文始发于微信公众号(立讯检测股份)

电子雾化与HNB产品都是新型电子产品,结构虽小,却融合应用多种材料、表面处理、芯片电子等技术工艺,而且雾化技术一直在不断更迭,供应链在逐步完善,为了促进供应链企业间有一个良好的对接交流,艾邦搭建产业微信群交流平台,欢迎加入;Vape e-cigarettes (VAPE) and Heat-Not-Burn e-cigarettes (HNB) are both emerging electronic products. Despite their compact size, they integrate various materials, surface treatment technologies, chip electronics, and other advanced technical processes. Moreover, atomization technology is constantly evolving and the supply chain is being progressively perfected. To facilitate good communication and networking among supply chain enterprises, Aibang has established an industry WeChat group communication platform and warmly welcomes interested enterprises to join.